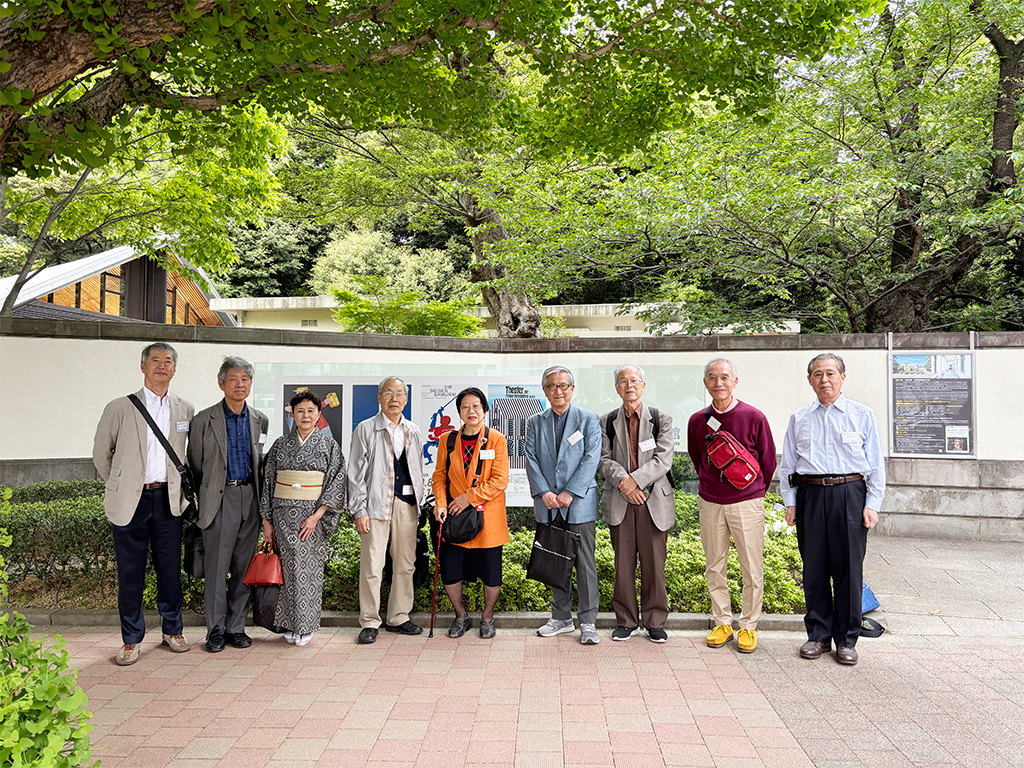

第31回 江戸・東京を知る会「白金台界隈」が25年4月26日(土)に9名の参加を得て開催され、白金台にある東京都庭園美術館、国立科学博物館附属自然教育園、港区立郷土歴史館などを訪問しました。

当日は13時30分に東京都庭園美術館前に集合し、最初の訪問地は、同美術館となります。東京都庭園美術館の本館は、1933(昭和8)年に皇族朝香宮家の自邸として建てられ、1983(昭和58)年に美術館として開館し、さまざまなジャンルの展覧会を中心に活動しています。本館は、主要な部屋の内装にアンリ・ラパンやルネ・ラリックら、フランスのアール・デコ様式における著名なデザイナーが起用されており、宮廷建築を担っていた宮内省内匠寮が手がけた邸宅の中でも特色のある建築として、2015(平成27)年には国の重要文化財に指定されています。 庭園も宮邸時代の面影を残しており、芝生で覆われた開放感のある前庭と、築山と池を備え起伏に富んだ日本庭園は、桜や紅葉など四季折々の変化を楽しめます。ここでは建物の内外を見学できるよう約1時間の観覧時間をとりましたが、当日は、「戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見 / Back to Modern – Graphic Design from West Germany」展が開催されておりました。

次に訪問したのは、東京都庭園美術館のお隣でもある国立科学博物館付属自然教育園です。この白金自然教育園は、大都市「東京」の中心部にあって今なお豊かな自然が残る、都会の中のオアシスともいえる貴重な森林緑地です。自然を活かして植物園が整備されており、四季にわたって様々な草花や、昆虫などの生きものを身近に観察できます。自然教育園は、縄文中期(紀元前約2500年)から、人々が住んでいたと考えられています。平安時代には目黒川、渋谷川の低湿地では水田が開墾され、室町時代に入ると、この地方にいた豪族がこの地に館を構え、今に残る土塁は当時の遺跡の一部と考えられています。白金の地名は1559(永禄2)年の記録に初めてあらわれ、太田道灌のひ孫の新六郎がこの地を治めていたことが記録されています。また、いわゆる「白金長者」がいたという言い伝えも残っています。江戸時代になると、徳川光圀の兄にあたる高松藩主松平讃岐守頼重の下屋敷となり、明治時代には火薬庫で、1917(大正6)年宮内省帝室林野局の所管となり、白金御料地と呼ばれました。戦後、文部省の所管となり、「天然記念物及び史跡」に指定され、国立自然教育園として広く一般に公開され、1962(昭和37)年国立科学博物館附属自然教育園として現在に至っています。我々一行も、やや雲行きが怪しくなってきた空を気遣いながらも、小一時間をかけて園内を一周して都心とも思えぬ緑の深さと広がりを堪能しました。

港区立郷土歴史館は、1938(昭和13)年に竣工した旧公衆衛生院の姿を保存しながら、耐震補強やバリアフリー化等の改修工事を行い、区立の施設として再整備されました。建物は、東京大学建築学科教授の内田祥三(よしかず) により設計され、構造は鉄骨・鉄筋コンクリート造、スクラッチタイルで覆われたゴシック調の外観で、「内田ゴシック」と呼ばれ、本郷キャンパスや駒場キャンパスに見られる特徴的なデザインとなっており、隣に建つ東京大学医科学研究所と対になって建てられました。建物の内部にも、院長室や講堂のほか、細部にわたる意匠など当時の様子を伝える部分が多くあります。館内を見学している間に、雨が降り出したため、思わぬ雨宿りの形で40分ほどの館内見学を進めることができました。

最後に雨上がりの東京大学医科学研究所を外から見学したのち、交流会を白金台のメインストリートとされる並木道が美しいプラチナストリートの一角にて行いました。参加の皆様それぞれの感想も頂きながら盛り上がりのあるひと時を過ごすことができました。

(文責:世話人 小川富由1977工、写真:小川)